Domingo, 2 de marzo de 2025

En el LVIII aniversario del fallecimiento del novelista, dramaturgo y ensayista José Martínez Ruiz ‘Azorín’

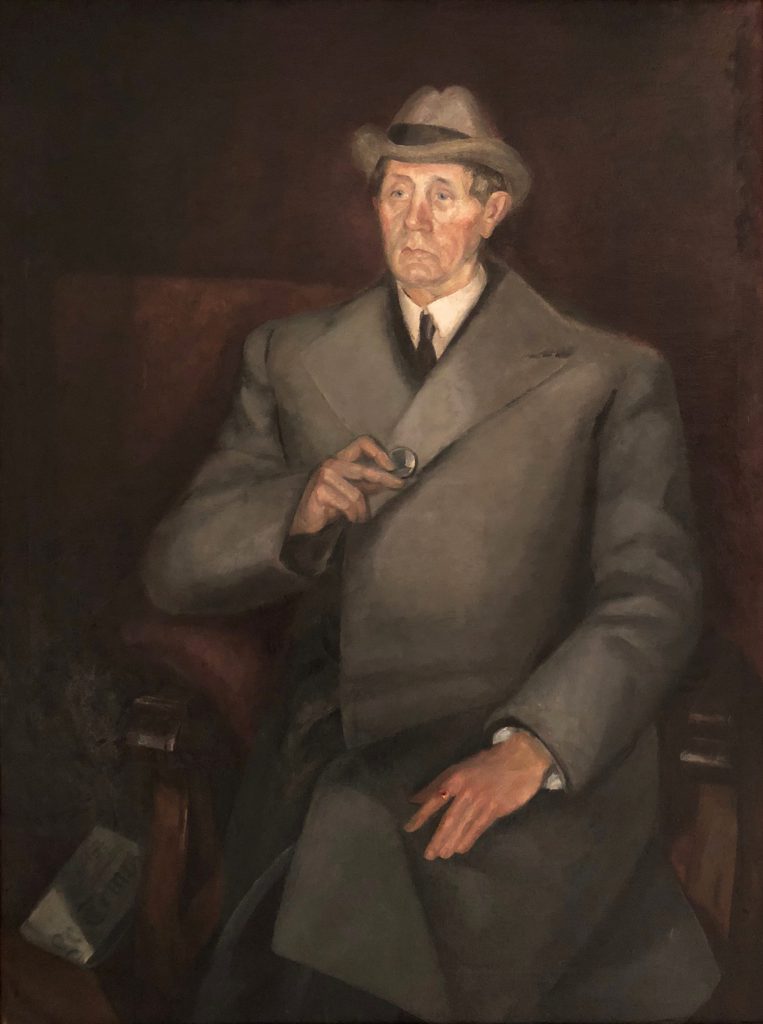

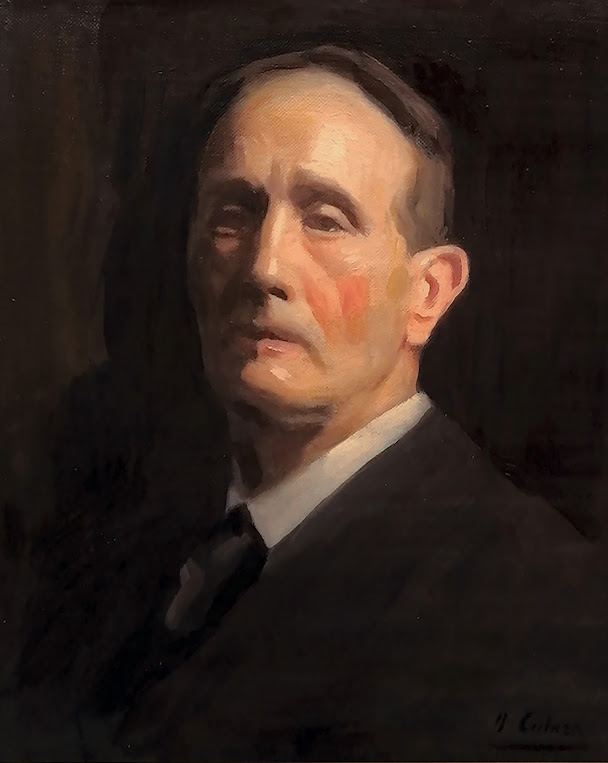

Tal día como hoy, domingo, 2 de marzo, festividad de Inés de Praga (1211 – 1282), santa que practicó, en grado extraordinario, las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, en la que ya es novena semana de 2025, se cumplen 58 años (jueves, 1967) del fallecimiento en el piso segundo izquierda del número 21 de la madrileña calle Zorrilla, a la edad de 93 años, del novelista, articulista, ensayista y dramaturgo perteneciente a la Generación del 98, José Martínez Ruiz, “Azorín”, uno de los intelectuales más importantes de España en la primera mitad del siglo XX.

“Azorín”, día a día, invariablemente, repite el mismo quehacer: escribe unas cuartillas, pasa largas horas sentado en los andenes del metro y va al cine a ver programas dobles en las salas de barrio. Verdaderamente sentía fascinación por Gary Cooper, Carmen Sevilla y Greta Garbo. A finales de febrero de 1967, “Azorín” ya sabe que padece una ligera afección renal, pero no se preocupa hasta que su estado empeora repentinamente. Pasa sus últimos días en su casa. Según el diario ABC, «El escritor sufrió súbitamente unos trastornos circulatorios. Anteayer -por el 1 de marzo- se levantó a media mañana y sintió un mareo. Su médico de cabecera, que casualmente fue a visitarle, le aconsejó que se acostara. Por la tarde se agravó el estado del ilustre paciente, hasta el extremo de pedir él mismo la asistencia espiritual de un sacerdote. El padre Bernardo, capuchino, le administró los Santos Sacramentos en ausencia del habitual confesor de Azorín, el padre Marañón».

Solo queda él de la “Generación del 98”, aquel grupo de autores que reflejan la crisis moral, política y social desencadenada por la pérdida española de Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico en 1898. El mencionado diario ABC relata que «En las primeras horas de la noche se alivió el curso de la inesperada enfermedad, pero volvió a empeorar de madrugada. Azorín, con plena lucidez y dándose perfecta cuenta de que se moría, se despidió de sus familiares. Entre las cuatro y cinco de la madrugada, dijo a su enfermera, María Teresa Villamor, que venía cuidándole desde hacía seis años: ‘Estos son mis últimos momentos’. La enfermera, al ver que se llevaba una mano al costado, le preguntó: ‘¿Es muy molesto el dolor?’. La respuesta fue: ‘Molesto, no. Es penoso’. Y más adelante, cogiendo la mano a un familiar, exclamó: ‘¡Ay, cuánto tarda en llegar la muerte!’».

A las ocho de la mañana del día 2 empieza a agonizar. No sufre ningún delirio ni entra en estado de coma. Se intensifica su fatiga y, «con ojos de ternura, miró a todos los presentes» y pide un poco de agua. En el momento de expirar, le rodean sus sobrinos, su cuñada y la enfermera. Su esposa, Julia Guinda de Urzanqui, que tiene 90 años, ha sido llevada a otra habitación para que no sufra.

Tras su fallecimiento es enterrado en el madrileño cementerio Sacramental de San Isidro. «Resultó un acontecimiento extraordinario. Las calles llenas de gente, los balcones de las casas como los días en que los Reyes acudían al palacio de las Cortes para abrir el periodo parlamentario. El gentío, además de curioso, conmovido.» (José García Mercadal, 1883 – 1975).

Veintitrés años después, el viernes, 8 de junio de 1990, los ataúdes con los restos mortales de “Azorín” y de su esposa, son trasladados desde el Sacramental de San Isidro al cementerio municipal de Monóvar (Alicante). Al día siguiente, cerca del mediodía, son inhumados en el mausoleo familiar, obra del escultor valenciano Vicente Ferrero Molina.

Breves Notas Biográficas

José Augusto Trinidad Martínez Ruiz nace a las 3 y ½ de la madrugada del domingo, 8 de junio de 1873, en una familia acomodada de Monóvar (Alicante). Es el hijo primogénito del abogado y político Isidro Martínez Soriano (1839 – 1919), natural de Yecla (Murcia), y de la terrateniente agro-ganadera Luisa Ruiz Maestre (1845 – 1916), natural de Petrel (Alicante). Después, la familia se completa con 8 hermanos más. La meticulosidad, el orden, la pulcritud, la capacidad de observación y el detallismo en los menesteres domésticos cotidianos de su madre quedan “marcados” en José desde su más tierna infancia.

José Augusto es un niño ensimismado, melancólico, retraído, sensible, solitario, amigo del campo y asiduo lector de la vieja biblioteca familiar. Él mismo cuenta en “Las confesiones de un pequeño filósofo” (1904) que siendo muy pequeño, estrenó en el corral de su casa campesina una obrita de teatro que fue representada por compañeros de la escuela.

El día 2 de marzo de 1881, a los 7 años de edad, sus padres lo ingresan interno en el colegio que los Padres Escolapios tienen en la ciudad murciana de Yecla. Se trata del Colegio de Escuelas Pías “San Francisco de Asís”, donde cursa sus estudios primarios y el bachillerato. A José Augusto no le gusta el colegio, no le gusta Yecla, que es el pueblo de su padre, ni los frailes escolapios que le dan clase, a excepción de su admirado profesor, el padre Carlos Lasalde Nombela (1841 – 1906). Las vacaciones las pasa en la finca familiar de El Collado de Salinas, pedanía situada al Noroeste de Monóvar, próxima a la CV-830 y en el límite con el término de Salinas, donde el ascetismo de su vida, la austeridad, la apetencia de silencio, le vienen de esos días lentos, en el campo, donde lee sin cansancio enriqueciendo su adolescencia y su carácter con los estadios superiores de la cultura.

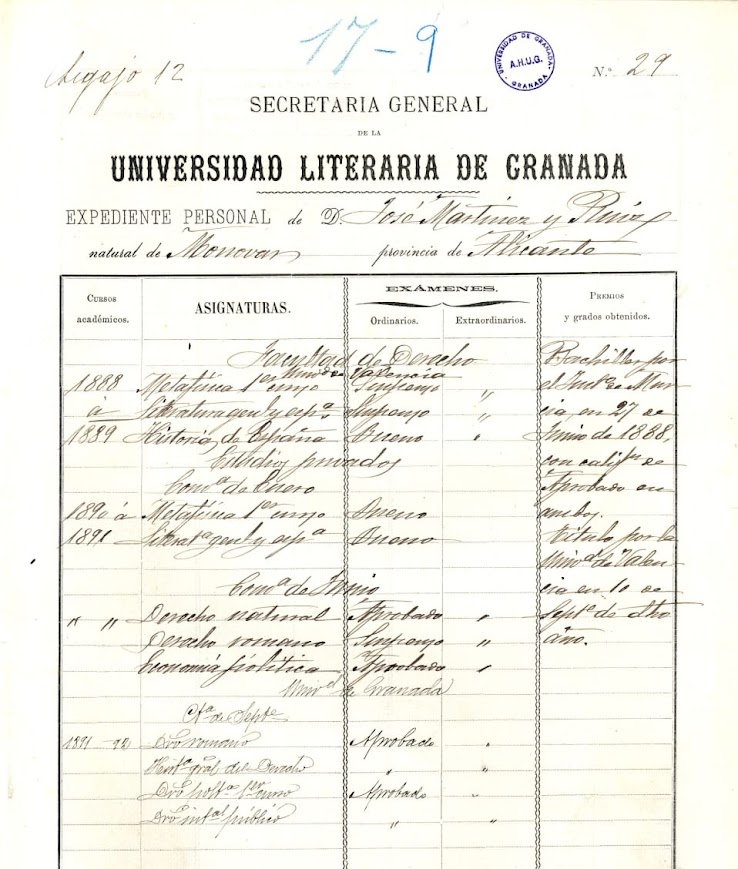

José Augusto finaliza el bachillerato el día 22 de junio de 1888. Su padre le obliga, imperativamente, a ser abogado, y José comienza sus estudios de Derecho en la Universidad de Valencia, que continuará en la de Granada (1891 – 1892). En una carta escrita desde Granada en fecha de 30 de mayo de 1892 refiere que “Es cuestión de dignidad personal el que yo vaya a ésa con cinco asignaturas aprobadas, que demuestren que he trabajado; y así lo pienso hacer aunque me cueste el sacrificio, que lo es para mí, de echar a un lado mis aficiones literarias”. Después traslada su expediente universitario a Salamanca, donde conoce a Miguel de Unamuno (1864 – 1936) y, posteriormente, a Madrid, pero su “porvenir” no está en el mundo de las leyes porque nunca llega a terminar la carrera de Derecho.

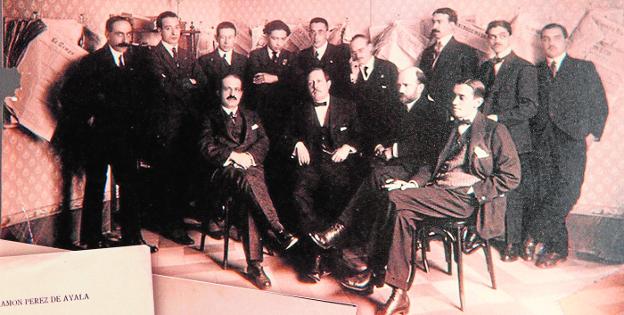

José es un joven inconformista que llega a Madrid dispuesto a labrarse un porvenir en el campo de la literatura. Su compañero inseparable es un chillón paraguas rojo que su propietario luce con un aire entre agresivo y displicente. Este llamativo utensilio es causa de escándalo entre la gente conservadora y motivo de regocijo para la chiquillería, de forma que pronto se hace famoso en todas las tertulias literarias. Se gana la vida gracias a sus colaboraciones en prensa y es precisamente en los periódicos y revistas de la época donde se dan a conocer gran parte de los textos literarios de “Azorín”, entre los que destacan: “Pueblo”, de Vicente Blasco Ibáñez (1867 – 1928), “ABC”, de Torcuato Luca de Tena (1861 – 1929), “Diario de Barcelona”, “El País”, “El Motín”, “El Progreso”, “El Pueblo Vasco”, “La Vanguardia”, “Nuevo Mundo”, “Blanco y Negro”, “El Sol”, “Arriba” o “Destino”. Y traba amistad con otros literatos jóvenes como Pío Baroja (1872 – 1956), Ramiro de Maeztu (1874 – 1936), Ramón María del Valle-Inclán (1866 – 1936) o Juan Ramón Jiménez (1881 – 1958), a quienes más tarde se conocerían como ”Generación del 98”, denominación ideada por él mismo en su ensayo literario «Clásicos y modernos» (1913).

El recuerdo de José como alumno de los Escolapios es siempre de reconocimiento y gratitud hacia sus profesores, en especial hacia el rector del colegio, Carlos Lasalde, a quien en agradecimiento inmortaliza en su primera novela, titulada “La Voluntad” (1902).

José, adopta el seudónimo “Azorín”, después de publicar su novela corta “Las confesiones de un pequeño filósofo”. Toma el apellido de Antonio Azorín, el protagonista de su novelita. Y, ya con el seudónimo, aparece por primera vez en el artículo “Somos iconoclastas”, publicado en la revista “España” el 28 de enero de 1904.El apellido Azorín no tiene un origen muy claro, aunque aparentemente procede de un diminutivo de azor, «ave rapaz falcónida, animal muy usado en la Edad Media para la caza de volatería». Otra posibilidad es la de un apellido murciano que deriva del de Azorero: linaje de Hijosdalgo con solar en Navarra, en la merindad de San Juan de Pie Puerto, de donde pasará a Castilla y Murcia.

Una crónica telegráfica suya, la primera en España sobre la función que el presidente francés Émile Loubet (1838 – 1929) ofrece al rey Alfonso XIII (1886 – 1941) en la Ópera de París, inaugura la cabecera de ABC como diario, el 1 de junio de 1905. El 30 de abril de 1908, con 34 años de edad, contrae matrimonio en la madrileña parroquia de San José con Julia Guinda de Urzanqui (1876 – 1974), dama de la sociedad aragonesa. No van a tener descendientes.

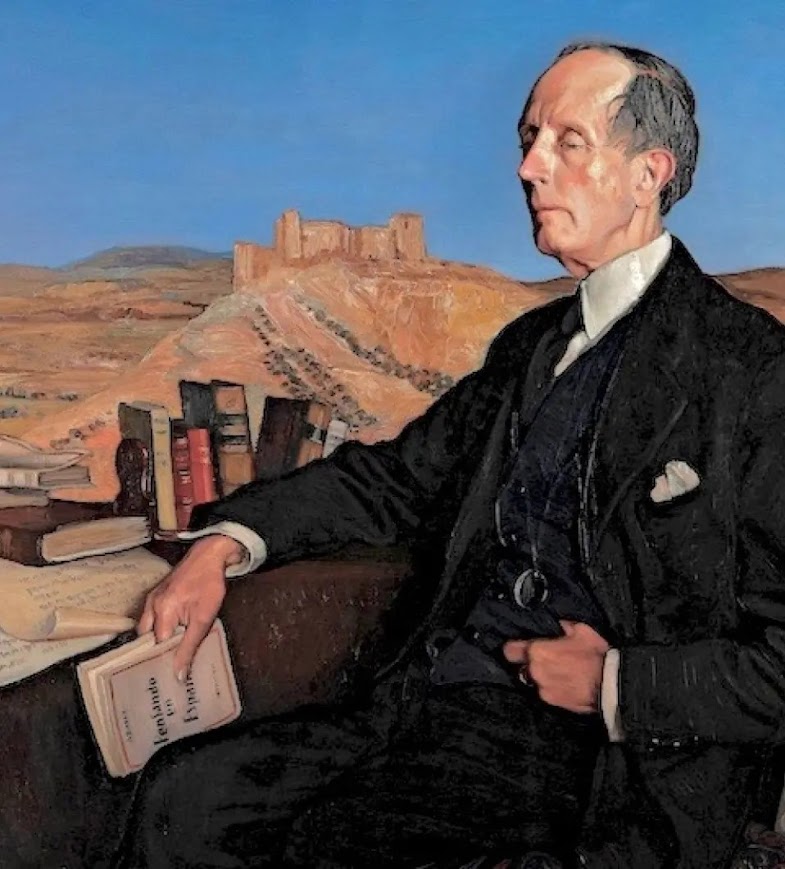

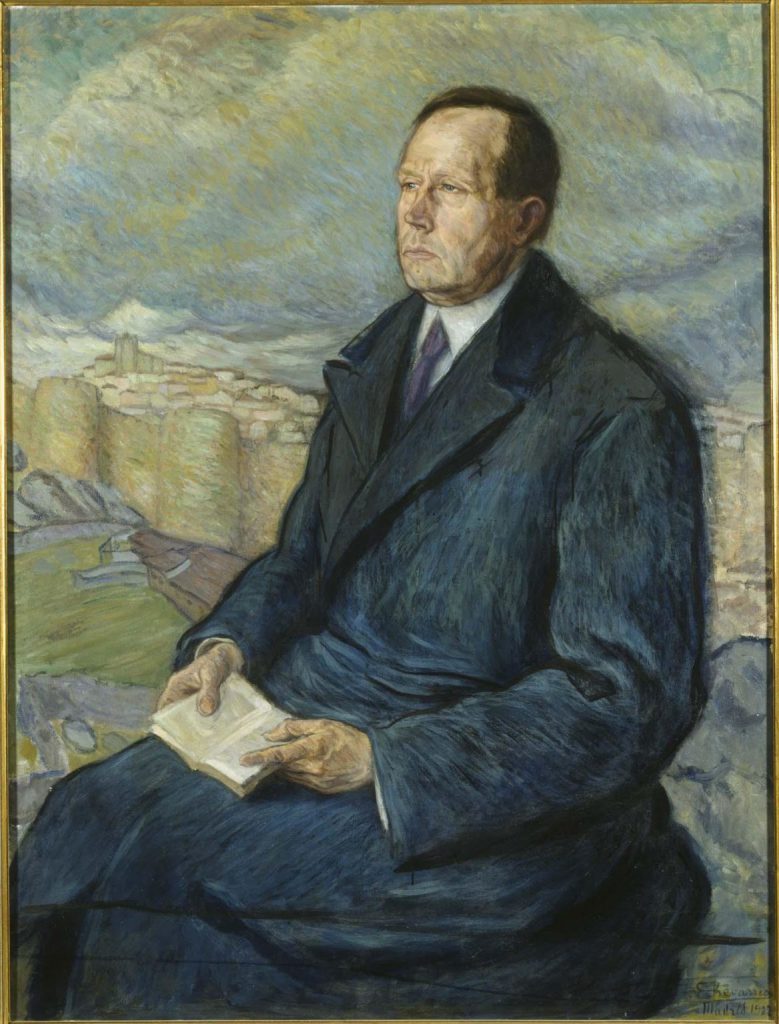

La belleza del estilo de “Azorín”: preciso, exacto y minucioso, le hace ingresar el 26 de octubre de 1924 en la Real Academia Española (silla P) con la lectura de «Una hora de España (entre 1560 y 1590)»uno de los trabajos más tensos y ejemplares de su pluma.

“Azorín” tuvo veleidades anarquistas y fue diputado conservador. En 1936, iniciada la Guerra Civil, se instala en París con su esposa aprovechando que es el presidente del PEN Club (Poetas, Ensayistas y Novelistas) en España y colabora con el diario argentino “La Prensa”. Finalizada la Guerra Civil, a través de Ramón Serrano Suñer (1901 – 2003), solicita a las autoridades franquistas su regreso a España. En 1943, en “Gaceta de la Prensa Española” publica el siguiente texto: “He escrito en la mesa común de la Redacción; en ocasiones, en la misma imprenta, a última hora, ya pintando el alba. Me he ejercitado en todos los géneros periodísticos: en la noticia, arte más arduo de lo que se cree, en la ampliación de telegramas, en el artículo de fondo, en la crítica teatral, en la crónica del suceso de actualidad, en la crítica literaria y en los esbozos de costumbres. He conocido a los más notorios periodistas en los últimos decenios del siglo pasado y primeras décadas del XX…”. Su obra literaria y periodística se caracterizan por el detalle, la claridad y la precisión narrativa de su prosa, así como el uso de la frase breve y la riqueza del lenguaje que se puede apreciar en su extensa bibliografía, entre la que destacan títulos como: “La crítica literaria en España” (1893), “Anarquistas literarios: notas sobre la literatura española” (1895), “El alma castellana” (1900), “Diario de un enfermo” (1901), “La voluntad” (1902), “Las confesiones de un pequeño filósofo” (1904), “La ruta de don Quijote” (1905), “Los pueblos” (1905), “Castilla” (1912), “El paisaje de España visto por los españoles” (1917), “Los dos Luises y otros ensayos” (1921), “Doña Inés. Una historia de amor” (1926), “Palabras al viento” (1929), “Pueblo (novela de los que trabajan y sufren)” (1930), “Pensado en España” (1940), “Sintiendo a España” (1942), “La farándula” (1945), “Con permiso de los cervantistas” (1948), “Con Cervantes” (1957). Aunque en el teatro también destaca con obras tan relevantes como “Old Spain” (1926), “Brandy, mucho brandy” (1927), “Comedia del arte” (1927) y la trilogía “Lo invisible”, de la que forman parte “La arañita en el espejo”, “El segador” y “Doctor Death”.

Azorín cuenta en su haber con la Gran Cruz de Isabel la Católica (1946) y de Alfonso X el Sabio (1956). También obtiene el premio Fundación Juan March de Literatura (1958), es presidente del Patronato de la Biblioteca Nacional y recibe un homenaje nacional en 1963 con motivo de sus noventa años.

Colofón

En opinión del escritor y académico Mario Vargas Llosa (1936), que dedica a “Azorín” su discurso de ingreso en la Real Academia Española (RAE) “Las discretas ficciones de Azorín” (1994) hace destacar que «Azorín fue un creador más audaz y complejo cuando escribía artículos o pequeños ensayos que cuando hacía novelas»: «La ruta de Don Quijote (1905) es uno de los más hechiceros libros que he leído. Aunque hubiera sido el único que escribió, él solo bastaría para hacer de Azorín uno de los más elegantes artesanos de nuestra lengua y el creador de un género en el que se alían la fantasía y la observación, la crónica de viaje y la crítica literaria, el diario íntimo y el reportaje periodístico, para producir, condensada como la luz en una piedra preciosa, una obra de consumada orfebrería artística».

Azorín tiene dedicada su Casa Museo en Monóvar (calle Salamanca, 6), inaugurada el 10 de mayo de 1969, en la que se exponen objetos y enseres familiares, así como su correspondencia epistolar de más de 3.000 cartas y su biblioteca, que alberga más de 17.500 libros. Su legado como escritor está compuesto por 148 libros, 400 cuentos y 5.500 artículos en los que plasma “una visión melancólica de un mundo que siempre pareció observar desde la distancia, como si procediera de otra época». En palabras del escritor Mario Vargas Llosa: “Hay que leer a éste escritor, el más elegante que haya dado España y nuestra lengua”.