Cronista Oficial de la ciudad de Motril

EL PODER ECONÓMICO DE LA IGLESIA EN EL MOTRIL DE MEDIADOS DEL SIGLO XVIII

Conocemos la distribución de la riqueza en el Motril del siglo XVIII, gracias al Catastro del Marqués de la Ensenada que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Granada y que fue el intento de conocer de forma sistemática, la riqueza existente en las Castillas para establecer una fiscalidad más simple, equitativa y eficiente.

El proyecto resultó baldío ya que los dos grandes perjudicados de haberse llevado a cabo, el clero y la nobleza, se opusieron tajantemente a este experimento ilustrado de conseguir una Hacienda Pública controlada realmente por la Corona. Nunca llegó a entrar en vigor debido, entre otras circunstancias, a la destitución de Ensenada en 1754. Posteriormente, Carlos III y su ministro Esquilache, sólo se limitaron a su revisión y actualización, siendo el proyecto definitivamente abandonado en 1776; pero aunque no se puso en práctica, el volumen de información que nos suministra el Catastro es muy ingente, permitiéndonos conocer bien muy diversos aspectos de las poblaciones españolas de mediados del siglo XVIII.

La relevancia del Catastro de Ensenada radica en su intento de abarcar todos los estratos de la sociedad, incluyendo a los estamentos privilegiados, nobleza y eclesiásticos, lo que marcó un cambio significativo en la política fiscal de la época. Este esfuerzo por documentar la riqueza y las propiedades de cada individuo refleja un cambio hacia una mayor transparencia y responsabilidad en la administración pública.

En Motril obedeciendo las órdenes del Intendente de la provincia de Granada, marqués de Campoverde, el 28 de abril de 1752 el gobernador político y militar, Carlos MacCarthy, abrió el proceso de recogida de datos, reuniendo en primer lugar a los peritos encargados de dar las adecuadas y mejores respuestas al Interrogatorio General: Joseph Luminati, Antonio del Campo, Joseph Trabuco, Joseph Terrón, Joseph Buente, Melchor López y Joseph Jiménez.

En la pregunta 22 del Interrogatorio General del Catastro, se responde por los declarantes que Motril tenía 1.600 casas, 60 arruinadas y hechas solares, 12 inhabitables y 19 casas de campo. En cambio en las respuestas particulares se recogen un total de 1.882 casas, ya que aquí si se reúnen con un sentido fiscal todos aquellos edificios que podían dar alguna renta; es posible por lo tanto, estudiando pormenorizadamente las respuestas particulares de los vecinos, que podamos afirmar que la ciudad en 1752 tenía 1.699 edificios de viviendas particulares, aunque algunos de ellos fuesen cocheras, ruinas, solares o sitios inhabitables y, además, otros 92 edificios considerados en el Catastro como industriales

Según los datos obtenidos del Catastro las tierras de cultivo del término de Motril estaban divididas en 82 pagos de regadío y 23 pagos de secano con una extensión total 7.583 hectáreas, de las cuales 1.444 correspondían a tierras de la vega de regadío y 6.139 a secano. En marjales y fanegas tenemos respectivamente: 27.394,25 marjales de riego en la vega, entre los que se incluyen 2.588 marjales “incultos por naturaleza”, por ser terrenos pantanosos y 20.619,21 fanegas y obradas de secano.

Los datos recogidos en el Catastro nos permite un acercamiento a lo que debían ser las condiciones socioeconómicas específicas del Estamento o Estado Eclesiástico, regular y secular, residente o con propiedades en la ciudad de Motril a mediados del siglo XVIII, así como las características de sus patrimonios en bienes raíces (tierras/inmuebles) y/o muebles (censos/ganado) de todos los clérigos e instituciones religiosas ya fuesen vecinos de Motril y foráneos pero con propiedades en el municipio. Junto con la nobleza, el Estamento Eclesiástico conformaban las clases privilegiadas del Antiguo Régimen.

Estado Eclesiástico englobaba: a los eclesiásticos, iglesias, conventos, colegio, hospital, las cofradías existentes, los patronatos, memorias y obras pías existentes en la ciudad y, también, a los clérigos, congregaciones e instituciones religiosas que no tenían su residencia en Motril pero si bastantes de sus bienes en el término motrileño. En su conjunto el Estado Eclesiástico, era uno de los mayores propietarios de fincas urbanas y de tierras de labor de riego y secano; así como de censos, es decir, derechos sobre préstamos que se otorgaban a vecinos y forasteros con garantías sobre sus propiedades.

El número de personas dependientes de la Iglesia eran en Motril de 287 aproximadamente de 7.364 habitantes totales que tenía la ciudad en esa época, el 4% de la población de la ciudad. Entre ellas se recogen los eclesiásticos seculares y regulares, sus familias, criados y sirvientes. Además existía un pequeño número de seglares, 16, con salario eclesiástico que aparecen recogidos en el vecindario de estado secular como son sacristanes, tenientes de sacristanes, caniculario, pertiguero, notarios, ministros, etc. y sus familias.

No podemos realizar una completa organización por edades de los individuos pertenecientes a este estado, ya que en el censo no las declaraban ni frailes ni monjas; si lo hacían los presbíteros, clérigos de órdenes mayores y los de menores y los incluidos con sus familias en el vecindario. La edad media de los clérigos seculares estaría en 42 años. También, podemos observar la existencia un importante número de sirvientes y criados jóvenes entre 15 y 25 años y con edades superiores, la mayoría de ellos mujeres dedicadas al servicio de los eclesiásticos: criadas, sirvientas, amas, dueñas, etc. Además mantenían un nutrido grupo de familiares: madres, hermanas y sobrinas fundamentalmente.

Estado Eclesiástico Secular

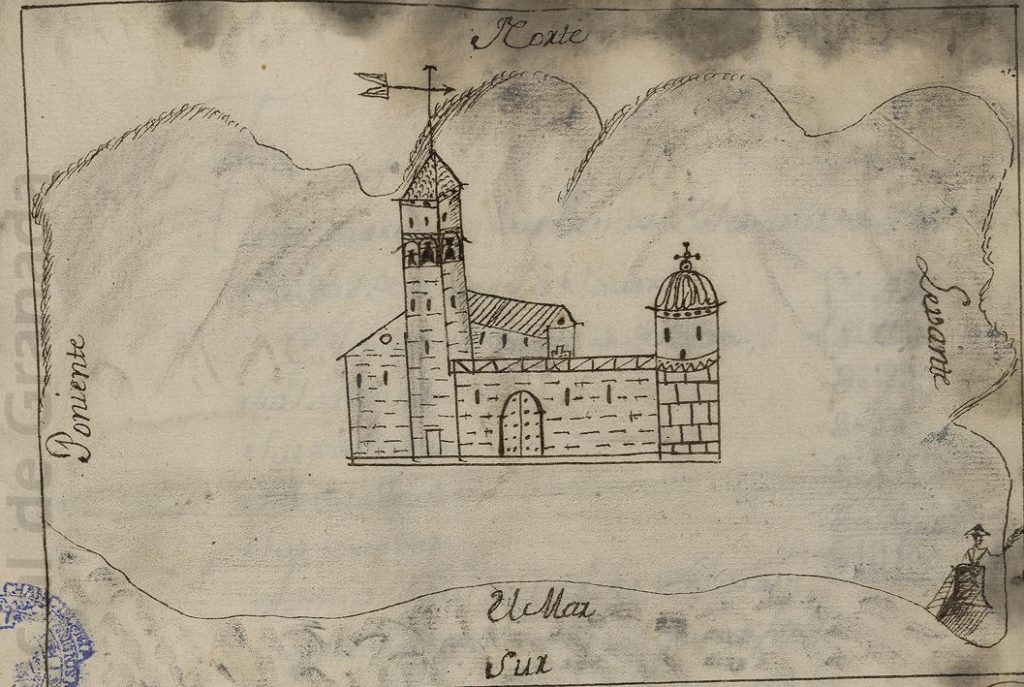

Pertenecían a este estado 62 clérigos de todo tipo vinculados básicamente a la Iglesia Mayor Colegiata de Nuestra Señora de la Encarnación, vicaría, parroquia y ayudas de parroquia en la Garnatilla, los Tablones, Torrenueva y Calahonda; no así Pataura que, a pesar de estar vinculada jurisdiccionalmente a Motril, eclesiásticamente dependía de la vicaría de Salobreña:

1 Vicario

14 Canónigos y capellanes de coro

3 Curas y tenientes de curas

1 Capellán

16 Presbíteros

5 Diáconos y subdiáconos

20 Clérigos de menores tonsurados

2 Monjes

De este total, 43 aparecían incluidos como vecinos eclesiásticos cabezas de casa y 19 formando parte de las familias seculares. El resto de las personas dependientes de los clérigos contenidas en el censo eran 148: 87 eran parientes y 61 criados y sirvientes. Esto nos daría un coeficiente de miembros por unidad familiar en el estado eclesiástico secular de 4,49, superior claramente al coeficiente del vecindario secular.

Por último, citar que el número de vecinos por clérigo secular en Motril era de 119 habitantes, cifra similar a la mayor parte de los pueblos de Andalucía.

Aparte había, además, 52 eclesiásticos no vecinos de Motril, pero con propiedades en la ciudad.

Estado Eclesiástico Regular:

La cifra de eclesiásticos regulares en Motril es muy superior a la de seculares: 152 personas, de los cuales 129 eran frailes y 23 monjas. Para todos ellos se anotan en el censo un total de 42 criados y sirvientes.

No se puede efectuar una ordenación interna de estos clérigos ya que no se dice en el censo del Catastro cuántos de ellos eran sacerdotes, novicios y legos o profesas o novicias y legas. Solamente de hace mención a la cifra total donde se indican todos los miembros de cada uno de los conventos, colegio u hospital sin distinción alguna.

| INSTITUCIÓN | NÚMERO DE INDIVIDUOS |

| Convento de San Francisco | 40 Frailes |

| Convento de Ntra. Sra. de la Victoria | 25 Frailes |

| Convento de Padres Capuchinos | 48 Frailes |

| Convento de Monjas Nazarenas | 15 Monjas |

| Colegio de la Compañía de Jesús | 8 Frailes |

| Hospital de Santa Ana | 8 Hermanos y 8 Hermanas |

La importancia relativa en número de individuos y económica de los conventos y órdenes religiosas masculinas, puede ser fácilmente explicada por su mayor antigüedad en Motril. El primero en establecerse fue el los Mínimos de la Victoria cuya fundación, al sur de la entones villa, es autorizada por el arzobispo de Granada en 1573 bajo el patronato de Alonso de Contreras, aunque en esta época es el que menos frailes tiene de los tres conventos masculinos; a continuación en 1613 hacen su fundación los Franciscanos que se establecen originariamente en la ermita de la Virgen de la Cabeza, trasladándose a su nuevo convento construido al oeste de la ciudad en 1630 y en 1641 inician su fundación los Capuchinos en la ermita de San Antón y que se instalan, tras superar un pleito puesto por los otros conventos, definitivamente en Motril en 1644. El convento de la Monjas Nazarenas de San Agustín fue fundado en 1717 por sor Sebastiana María de la Cruz en una casa que fue del presbítero Gaspar Paniza de Guevara. Los hermanos y hermanas de la Congregación del Divino Pastor, se establecieron en el hospital de Santa Ana en 1730 con el fin de asistir a los enfermos pobres que llegaban a esa institución sanitaria y, por último, el Colegio de la Compañía de Jesús fue institución del Cardenal Belluga en 1738 en la casa que fue de Melchor Herrera y Flores situada al sureste de Motril.

LAS PROPIEDADES URBANAS

Las propiedades urbanas y agrarias que poseían los miembros y las instituciones del estamento eclesiástico en Motril en estas fechas de mediados del siglo XVIII eran muy importantes.

Los 113 clérigos y capellanes y las 50 instituciones eclesiásticas, vecinos y no vecinos, constituían los 163 propietarios que poseían bienes urbanos en Motril y tenían un total de 346 casas y otros edificios, es decir, prácticamente el 19% de la propiedad urbana motrileña de 1752.

Las edificios se hallaban repartidos por toda la ciudad, aunque se observa una cierta mayor concentración en el núcleo urbano más antiguo como consecuencia lógica del modo inicial de la formación de este importante patrimonio, cuyo origen estuvo en los bienes habices de las mezquitas musulmanas motrileñas cedidos a la Iglesia y posteriores donaciones, capellanías, patronatos, testamentos, memorias, fundaciones, obras pías y compras. En su gran mayoría las casas estaban arrendadas y se conservaban en un relativo buen estado, seguramente porque los contratos de arrendamiento exigían a los inquilinos el mantenimiento y conservación adecuados del edificio.

Los 113 canónigos, capellanes, curas, presbíteros, etc., tanto vecinos como no vecinos, tenían 151 edificios de todo tipo ya fuesen bienes patrimoniales o beneficiales: casas, solares, corrales, cocheras, tenerías, mesón, casas de blanqueo e ingenios de azúcar. 19 conventos tenían 139 casas; los 16 patronatos y obras pías existentes en la ciudad poseían 23 casas y otras 8 instituciones religiosas un total de 32 casas.

Las instituciones religiosas motrileñas y sus posesiones urbanas eran:

| INSTITUCIONES ECLESIÁSTICAS MOTRIL | Edificios |

| Iglesia Mayor Colegiata de Motril | 16 |

| Convento de la Victoria | 49 |

| Convento de Nazarenas | 12 |

| Hospital de Santa Ana | 9 |

| Colegio de Jesuitas de Motril | 5 |

| Real Santuario de la V. Cabeza | 1 |

| Hermandad de las Ánimas | 11 |

| Cofradía del Sto. Rosario | 1 |

| Cofradía de la Esclavitud | 4 |

| 9 instituciones | 108 edificios |

No poseían bienes de naturaleza urbana el convento de San Francisco, ni el de Capuchinos, solamente tenían los edificios de sus monasterios e iglesias.

Las 20 instituciones religiones no motrileñas eran dueñas de 25 edificios en la ciudad. Por ejemplo, el monasterio de la Cartuja de Granada tenía 5 casas en la ciudad, una de ellas era hospicio y oficinas para el beneficio de azucares; el Tribunal de la Santa Cruzada poseía en Motril 5 casas, una de ellas era una casa de blanqueo de azúcar en la Calle Nueva y el Real Fisco de la Inquisición de Granada tenía una casa arruinada a espaldas del convento de Capuchinos que antiguamente había sido alfarería y otra casa en el Cenicero del Trapiche Viejo.

Uno de los grandes propietarios urbanos entre los eclesiásticos motrileños, era el presbítero de la Iglesia Mayor y boticario, Alonso García de Quevedo, de 65 años, cuya familia estaba constituida por dos hermanas de 59 y 55 años, un sobrino de 14 y una criada de 40 años. Tenía un total de 15 casas:

- Una casa en la Plazuela del Postigo de Beas, arrendada al tendero Matías Montenegro que pagaba 400 reales de alquiler anual

- Una casa en la misma Plazuela donde vivía

- Dos casa en la calle Nueva

- Dos casa en la calle de la Fundición

- Una casa en la calleja que baja de la Esparraguera

- Una casa arruinada en el ejido que llaman de D. Alonso

- Dos casas en el barrio de Monsu

- Una casa en Barrionuevo

- Dos casa en Alquitranaderos

- Dos casas en la calle de la Aduana

Otro canónigo de la Iglesia Mayor y notable dueño urbano, era Juan Fernández Montero de 67 años, tenía 7 casas y un corral de importante valor:

- Una casa en la calle Jurado Medina, alquilada al maestro fundidor Francisco Blanco que pagaba 240 reales anuales

- Una casa en la calle Nueva, donde vivía el notario Miguel de Espinosa, que pagaba de renta 220 reales

- Una casa de blanqueo de azúcar en la calle San Miguel, la usaba su dueño

- Una casa principal en la calle del Vicario, la vive su dueño y en el bajo había una taberna arrendada a Felipe García

- Otra casa en la misma calle ocupada por su dueño

- Otra casa en la misma calle, arrendada en 120 reales

- Un corral en la plazuela del Malagueño

- Una casa en la calle Jurado Medina, arrendada en 144 reales

Las 49 casas de convento de la Victoria que le producían 5.400 reales anuales de beneficios, estaban distribuidas en las siguientes calles:

- 1 casa en la calle frente a la de los Zapateros

- 1 casa en la calle de Zapateros

- 1 casa en la calle del Curucho

- 1 casa en la calle de la Puerta de Granada

- 2 casa en la plazuela del Hospital, una de ellas taberna

- 2 casas en la calle que desde plaza de la Victoria va a Horno Nuevo

- 1 casa taberna en la Rambla del Manjón

- 1 casa en la calle frente a la Puerta de Granada

- 2 casas en la calleja que sale a la Rambla del Manjón

- 1 casas en la calle del Horno del Vicario

- 1 cuarto de casa en la placeta de Pineda

- 2 casas en la calle de Nuestra Señora del Valle

- 2 casas en la placeta de la Cruz Verde, una de ellas era una alfarería

- 2 casas en la calle del Jurado Medina

- 5 casas en la calle que sale a la calle Nueva

- 4 casas en el Camino de las Cañas

- 1 casa en la calle de la Cuatro Esquinas

- 3 casas en la Calle Nueva

- 1 casa en la calle del Ingenio Viejo

- 1 casa en la calleja de Pocotrigo

- 1 casa en la plazuela del Marjalillo

- 1 casa en la calle que sale a la Aurora

- 1 casa en la calle del Vicario Viejo

- 1 casa en la calle de la Grilla

- 1 casa arruinada en la calle del Carrizo

- 1 casa arruinada en la calle de los Portugueses

- 2 casas en la calle de la Esparraguera, una de ellas arruinada

- 1 casa medio arruinada en el Cenicero de la Palma

- 1 casa en la calle de San Antonio

- 1 casa arruinada en la Acera de Barrionuevo

- 1 casa arruinada en el barrio del Alquitranadero

- 1 casa en la plazuela de Francisco Simón

- 1 casa arruinada en la Rambla de Capuchinos

Por último, en lo referente las propiedades urbanas, citaremos las que poseía una antigua institución eclesiástica motrileña como era el hospital de Santa Ana y que le rentaban anualmente 938 reales:

- 1 casa en la calle que del Postiguillo sale a la Plaza Pública

- 1 casa en la calle de la Cartuja

- 1 casa arruinada en la placeta del Cruz Verde

- 2 casas en el Camino de las Cañas

- 1 casa en la Calle Nueva

- 2 casas en la calle de San Roque

Algunos de los edificios singulares que eran propiedad de los miembros e instituciones del Estamento Eclesiástico de Motril eran:

- Una casa principal en la plaza del Hospital del canónigo Francisco Fonseca

- Una casa principal en la plaza del Correo Viejo del clérigo Francisco Barbosa

- El horno del Vicario en la calle del Vicario Viejo de Francisco Barbosa

- Una casa principal en la Placeta de la Iglesia del canónigo Josep Fonseca

- Una casa principal en la plaza de Postigo de Beas, del presbítero Alonso García de Quevedo

- Una casa principal en la Plaza del Postigo de Beas, del clérigo de menores Francisco Arizmendi

- Casa de blanqueo de azúcares del presbítero Antonio García Caballero, en la placeta de Pineda

- Casa principal y molino de aceite en la calle San Miguel, propiedad del canónigo Miguel Moreno

- Casa de blanqueo de azúcares en la calle San Miguel y casa principal en la calle del Vicario del canónigo Juan Fernández Montero

- Molino harinero que llaman de la Aceña propiedad de Juan de Luminati, canónigo

- Casa blanqueo de azúcares en la calle San Miguel, propiedad dela Iglesia Mayor

- Un mesón en la esquina de la calle Zapateros con la de la Muralla, propiedad del Colegio de Jesuitas de Motril

- Una casa blanqueo de azúcares en la calle de la muralla del Colegio de Jesuitas de Motril

- Una alfarería en la plaza de la Cruz Verde, del Convento de la Victoria de Motril

- Tres tiendas en la calle del Postiguillo de Beas, de fray Diego de Sabuco

- Horno de pan en la rambla de la Posta de las Monjas Nazarenas

- Una tenería inmediata al puente del Hospital del Santuario de la Virgen de la Cabeza

- Un hospicio de pobres inmediato a la ermita del Carmen, de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen

- Hospicio y oficias para el beneficio de los frutos en la Calle Cartuja, del monasterio de la Cartuja de Granada

- Cuatro casas principales en el Camino de las Cañas, propiedad la capellanía que poseía Pablo de Victoria, clérigo de menores

- Una casa principal en la calle de la Carrera de fray Lorenzo Álvarez de Granada

- Una casa blanqueo de azúcares en la plazuela del Postigo de Beas, del presbítero granadino Fernando de Vílchez

- Una casa principal en la calle de la Carrera propiedad del convento de la Santísima Trinidad de Granada

- Una casa principal en la calle que va desde el Postiguillo de Beas hasta las espaldas de la Iglesia Mayor, del patronato de Isabel Aguayo

- Una casa que llamaban de la Tercia en la calle Matadero Viejo, propiedad del patronato del doctor Valle

- Una casa de blanqueo de azúcares en la calle Nueva, del convento de la Encarnación de Granada

- Casa de blanqueo de azúcares del Tribunal de la Cruzada de Granada, en la calle Nueva

- Casa principal en la calle de Zapateros de sor María de San Felipe de Granada

LAS PROPIEDADES AGRARIAS

El primer registro fiable que disponemos sobre esta estructura de la propiedad en el campo de Motril son los datos suministrados por el Catastro de Ensenada que nos permite un acercamiento a los propietarios y explotaciones reales en esos años de mediados del siglo XVIII.

En el estudio de la propiedad según los datos de Catastro, lo más importante son las tierras correspondientes a la vega de regadío, ya que son estas propiedades las más rentables económicamente y las que sustentan el cultivo de la caña de azúcar que es la base del desarrollo económico de Motril en la Edad Moderna, mientras que el cultivo secano es considerado en esta época como una actividad agraria muy secundaria y de escasísima rentabilidad, poco menos que un mero suministrador de leña, una mediana cosecha de vino y escasos cereales. Desde el punto de vista de la rentabilidad económica, el Catastro asigna valores anuales a cada uno de los cultivos ya sean de regadío o secano:

| Cultivos | Calidad de las tierras | Producto en rls. /marjal |

| Caña de azúcar | 1ª Riego | 90 |

| Caña de azúcar | 2ª Riego | 54 |

| Viñas | 1ª Riego | 32 |

| Viñas | 2ª Riego | 24 |

| Maíz | 3ª Riego | 14 |

| Morales | 1ª Riego | 40 |

| Olivos | 2ª Riego | 28 |

| Frutales | 1ª Riego | 30 |

| Trigo y cebada | 1ª Secano | 9 |

| Trigo y cebada | 2ª Secano | 6 |

| Viñas | 1ª Secano | 24 |

| Viñas | 2ª Secano | 18 |

La calidad de las tierras de riegos se establecía en función de los rendimientos agrícolas cañeros por marjal de cultivo. Las tierras consideradas de 1ª calidad, según el Interrogatorio General, eran las que en su gran mayoría conformaban la llamada “Vega Vieja” y la vega de Pataura, es decir las tierras cultivadas más próximas a la ciudad y al río Guadalfeo y que tenían un acceso fácil al sistema de regadíos establecido por la Acequia Principal, considerándose que una tierra de este tipo es la que daba un rendimiento medio de 80 arrobas de cañas/marjal. Las de segunda se situaban en el borde de la Vega Vieja, Algaida, vega de Paterna y Deire. También se regaban con los balates principales de la Acequia Grande, Acequia Chica y acequia del Deire, daban un rendimiento medio de 48 arrobas de cañas/marjal. Y, por último, las de tercera calidad se situaban en las zonas marginales de la vega, de más difícil riego y más salinizadas por su proximidad al mar o fácilmente inundables, se plantaban generalmente de cañas, maíz, habas o judías y se necesitaban 20 marjales para producir una tarea de 480 arrobas de cañas, es decir un rendimiento medio de 24 arrobas de cañas/marjal.

De los 27.394,25 marjales de riego en la vega, el Estamento Eclesiástico compuesto por un total de 117 propietarios, de los cuales 47 eran clérigos vecinos de Motril, 33 clérigos no vecinos y 37 instituciones religiosas motrileñas y granadinas, poseían según el resumen del Catastro 9.926 marjales, aunque el recuento solo da 9.742,5 marjales de regadío reales, el 35,57% de la superficie total de las tierras de riego motrileñas, ya fuese con carácter patrimonial o beneficial:

- Capellanes, canónigos curas, etc. 5.737,5 marjales

- Conventos 2.332 marjales

- Patronatos y Obras Pías 639 marjales

- Otras Instituciones religiosas 1.034 marjales

Francisco Joaquín del Campo de 18 años e hijo de una relevante familia motrileña, era uno de los canónigos de Iglesia Mayor que poseía importantes propiedades en la vega:

Tierras de 1ª calidad:

- 5 marjales en el pago del Puente de Salobreña

- 9 marjales en el pago de la Crucijada

- 6 marjales en el pago del Colmenar

- 6 marjales en el pago de la Rambla de los Álamos

- 24 marjales en el pago de la Alcantarilla

- 5 marjales en el pago del Camino del Mar

Tierras de 2ª calidad:

- 7,5 marjales en el pago del Cenador

- 17 marjales en el pago del Callejón de Paterna

- 10 marjales en el pago del Majal

- 22 marjales en el pago del Arroyo del Oro

- 11 marjales en el pago de la Hoya de Perea

Tierras de 3ª calidad:

- 10 marjales en la Hoya de Perea

- 14 marjales en pago del Callejón de Paterna

- 28 marjales en el pago de Balate al Margen

Otro clérigo y significativo propietario agrario, esta vez canónigo del Sacromonte y vecino de Granada, era Joseph de Zarate:

Tierras de 1ª calidad:

- 17 marjales en el pago del Cerrillo

- 4 marjales en el pago del Canalón Chico

- 14 marjales en el pago del Cenador

- 10 marjales en el pago del Aguas del Hospital

- 12 marjales en el pago de la Crucijada

- 8 marjales en el pago del Callejón de Quirós

Tierras de 2ª calidad:

- 7 marjales en el pago de la Armuña

- 8 marjales en el pago de la Fuente de las Ratas

Tierra de 3ª calidad:

- 9 marjales en el pago de Cantarranas

El siguiente cuadro nos permite conocer bastante bien como se repartían las propiedades agrarias entre algunas de las instituciones eclesiásticas en Motril:

| instituciones | nº marjales |

| Iglesia Mayor | 60 |

| Fábrica I. Mayor | 385,50 |

| Hermandad Ánimas | 128 |

| Hospital de Sta. Ana | 41 |

| Colegio Jesuitas | 110 |

| Convento de la Victoria | 1.442 |

| Santuario V. Cabeza | 119 |

| Convento Nazarenas | 110 |

| Cofradía Esclavitud | 8 |

| Cartuja Granada. | 296 |

| San Juan de Dios | 74 |

| Priorato Calatrava | 36 |

| Colegio Jesuitas Granada | 192 |

| Tribunal Sta. Cruzada | 158 |

| Fisco Inquisición | 179 |

| Universidad Beneficiados Granada | 180 |

| Conv. S. Agustín Granada | 47 |

| Conv. Concepción Granada | 60 |

| Conv. Sta. Paula Granada | 29 |

| Capellanías | 555 |

El mayor propietario eclesiástico es el convento de Frailes Mínimos de Nuestra Señora de la Victoria con el 14,80% de la superficie total de este estamento y el 3,30% del total de las tierras de la vega motrileña. El origen de los bienes de este convento puede estar en el momento de su fundación, 1579, cuyo patronos, el regidor Alonso de Contreras y su mujer Ana Gutiérrez, debieron dotarlo de la rentas suficientes para su mantenimiento, del resto del origen de las tierras que poseía prácticamente no conocemos nada, su dispersión por toda la vega parece indicar claramente que las donaciones, memorias testamentarias, capellanías y obras pías fueron la base más común para la formación de este gran patrimonio. El convento de las Nazarenas, aparte de su huerta anexa al monasterio, si posee propiedades agrarias; pero los conventos de Capuchinos y San Francisco no tienen ninguna, si exceptuamos sus huertas.

Por otra parte el origen de las propiedades de las capellanías está en Motril en las dos primeras fundaciones de este tipo realizadas por el mencionado vicario Hernández de Herrera en su testamento de 1536, dotadas con un total de 922 marjales. En 1752 en el Catastro se citan 22 capellanías dotadas con 555 marjales, aunque no aparecen citadas las del Vicario. La capellanía más importante era la que disfrutaba el canónigo de la catedral de Granada Juan Antonio de los Tueros, con 129 marjales.

En el caso del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, la mayoría de sus bienes tiene origen en el testamento del también regidor local Juan Gonzalo Pacheco de Padilla que a mediados del siglo XVII, le dejó una donación de 100 marjales de regadío. En época de Catastro, el Santuario posee 119 marjales, distribuidos en los pagos de Aguas del Hospital, Colmenar, Cerrillo de las Moras, Cerrillo de Obeit y Hocinillo. 65 marjales permanecían incultos.

Buena parte de las tierras del Estamento Eclesiástico estaban dadas en arrendamiento de pequeñas y medianas parcelas a colonos, actuado sus propietarios como meros perceptores de rentas y sólo en muy escasa medida como explotadores directos. Un total de 4.601 marjales, 54,27% de sus tierras, estaban arrendados. Si a esta extensión arrendada le añadimos los 724 marjales que poseían incultos, la superficie explotada directamente por los eclesiásticos y sus instituciones era sólo del 35%.

Un ejemplo de esta propiedad eclesiástica vinculada y mayoritariamente arrendada podría ser la relación de parcelas de tierras de la vega de regadío pertenecientes a la Iglesia Mayor Colegiata:

- Una pieza de tierra de dos marjales, primera calidad, en el Cercado de Vallejo, arrendada a Alfonso Pérez en 22 reales por marjal anuales.

- Una pieza de tierra de 7 marjales de primera calidad en el pago de la Puente de Salobreña, arrendada a Nicolás Rodríguez en 22 rls. /marjal año.

- 7 marjales de primera calidad, en el pago de Entrerramblas, arrendados a Joseph Fonseca en 22 rls. / marjal año.

- 7 marjales de primera calidad en el pago del Molino de Papel arrendados en 22 rls. /marjal año a Juan Domínguez.

- 2 marjales de primera calidad en el pago del Cerrillo, arrendados a Alonso Pérez en 22 rls. /marjal año.

- 3 marjales de primera calidad en el pago de la Acequia Chica, los tenía a renta Joseph López del Pozo por 22 rls. /marjal y año.

- 4 marjales en el pago de Aguas del Hospital de primera calidad, arrendados a Diego Lorenzo por 22 rls/marjal año.

- 10 marjales en el pago de Cantarranas de segunda calidad, los labra la Iglesia. Se valoran en 18 rls. por marjal

- 7 marjales de tercera calidad en el pago del Balate de la Culebra, los tiene a renta Sebastián Melero y pagaba 3 rls. /marjal año.

- 5 marjales de primera calidad en el pago de Paterna arrendadas a Simón Rodríguez en 3 rls. /marjal año.

Los 16 patronatos y obras pías tenían en la vega de Motril un total de 639 marjales. El patronato fundado por doña María y doña Leonor de Cáceres era el más importante y estaba dotado con 205 marjales, la mayor parte de muy buena calidad y todos arrendados, cuyas rentas se destinaban a casar huérfanas. Otro de los patronatos era el que había sido fundado en el siglo XVII por el capitán Andrés de Miranda y Quirós, dotado con 44 marjales y sus rentas destinadas para pobres del hospital, dotar a huérfanas y al culto divino en Santo Domingo de Cartagena.

De las 4 hermandades que tenían 136 marjales en la vega motrileña, la que más tierras poseía era la Hermandad de las Ánimas con 128 marjales, situados en los pagos de Camino del Mar, Agua del Hospital, Casa de Guardias y Callejón de Paterna. Todos arrendados, obteniendo un beneficio de 1.230 reales anuales.

Entre las instituciones religiosas granadinas que tenían tierras de regadío en Motril, destaca el monasterio de la Real Cartuja, que cuenta en la vega motrileña con 296 marjales, la mayor parte de primera calidad en los pagos de Molino del Arroz, Aguas del Hospital, Cerrillo de las Moras, Alcantarilla, Paterna, Callejón de Quirós, Callejón del Taraje, Sarracín, Rambla, Arroyo del Oro, Balate de la Culebra, Balate del Palo, Balate al Margen y Casa de Contreras. La Cartuja, curiosamente, no arrendaba sus tierras motrileñas, las cultivaba directamente, seguramente teniendo un administrador en la ciudad encargado del cultivo. Las tierras le producían un beneficio anual de 17.633 reales.

En suma, el Estamento Eclesiástico poseía en Motril, entre bienes beneficiales y patrimoniales, un total de 556 piezas de tierra de regadío que, según el resumen catastral, son 9.926 marjales; destinando la gran mayoría a cañas de azúcar, 33 marjales a hortalizas y 119 a viñas de regadío; permaneciendo incultos 724 marjales por desidia de sus propietarios o por naturaleza.

El cuanto al secano los propietarios del Estamento Eclesiástico poseían 674,5 fanegas de tierra, el 3,27 % del total de tierras de secano de Motril, de las cuales 246 eran obradas de viñas.

Dedicaban 522 fanegas a sembradura y viñas y 128 eran de monte bajo. En la sembradura, de primera calidad tenían 22 fanegas, de segunda 97 y de tercera calidad 325 fanegas y de las 246 obradas de viñas la mayor parte, 152, eran de primera y segunda calidad.

Entre los clérigos vecinos de la ciudad, el canónigo Diego Lorenzo poseía los siguientes bienes en tierras de secano:

- Una pieza de tierra de secano encima de la Acequia Chica de 8 fanegas de tercera calidad. De ellas 3 son de sembradora y 5 de monte bajo que producen cada tres años tres cuadrillas de leña

- Una pieza de tierra de 10 fanegas de tercera calidad en el pago de los Perdidos del Vicario, son de monte bajo y producen cada tres años 10 cuadrillas de leña.

- Una pieza de tierra de seis fanegas de tercera en el pago del Cortijo del Aguadero

- 10 fanegas de tercera calidad en el pago de la Dehesa.

- 14 obradas de viñas, 7 de primera calidad y 7 de segunda. en el pago del Cerro de D. Cristóbal.

Otro canónigo de la Iglesia Mayor, Juan Montero, era dueño de las siguientes tierras de secano:

- 12 fanegas, 8 de primera calidad y 4 de segunda entre el convento de Capuchinos y la rambla

- 20 obradas de viñas de segunda calidad en el pago de los Higuerales

- 50 obradas de viñas, olivos y árboles frutales y casa con alto y corral en el pago de los Higuerales, linda por levante con la ermita de San Antonio

- 6 fanegas de sembradura y diferentes arboles

El Colegio de la Compañía de Jesús, fundado por el cardenal Belluga en 1738, en la actual plaza del Tranvía, tenía:

- 8 fanegas con un cuarto de casa y cuatro corrales para ovejas en el pago de la Portada de Bates. 4 fanegas eran destinadas a sembradura y 4 eran de monte bajo que daba cada tres años dos cuadrillas de leña.

- 6 fanegas de segunda calidad en el pago de los Higuerales

El Santuario de la Virgen de la Cabeza tenía 7 fanegas de secano la mayor parte de sembradura lindando con la rambla de Piojo y 16 fanegas de tercera calidad en pago de la Dehesa.

El monasterio de la Real Cartuja de Granda tenía en tierras de secano:

- 8 fanegas de primera calidad en el pago del Magdalite, lindando por el sur con el camino que va a las Angustias

- 30 fanegas de tercera calidad en el pago de la Casilla de Pernea, lindando por el sur con el camino que va a Pataura. 15 fanegas eran de sembradura y 15 de monte bajo.

- Una pieza de tierra puesta de viñas en el pago de San Antonio de 25 obradas

- 24 obradas de secano puestas de viñas, lindado por poniente con el camino que sale a las Angustias.

En arboles situados en las tierras de regadío, según los datos que aporta el Catastro, el Estamento Eclesiástico poseía 3.245 árboles de los cuales eran:

- 2.130 olivos

- 541 morales

- 412 frutales

En el secano poseían 913 árboles:

- 347 olivos

- 439 frutales

- 20 acebuches

- 107 plantones de olivos

BIENES MUEBLES

En ganados los eclesiásticos tenían 789 cabezas, la mayor parte ovejas y mulos.

Otra de las actividades económicas que le reportaban buenos beneficios al estado eclesiástico, eran los censos, consistentes en operaciones de préstamo de dinero a un determinado interés, para cuya seguridad se hipotecaban determinados bienes y una modalidad muy generalizada en esta época de la Edad Moderna fue la de las capellanías de misas en las que se fijaba por el testador ordenaba por su alma un determinado número de misas, para pagar las misas se adjudicaba un capital en dinero o en propiedades y con cuya renta se dotaba a un capellán encargado de decir las misas.

El estado eclesiástico de Motril, según el Catastro, obtenía 23.165 reales anuales de rentas de censos. Era el convento del Victoria el que más censos poseía, recibiendo anualmente unos 6.000 reales de réditos. Le seguía la Iglesia Mayor con algo más de 5.000 reales, la Junta de Fábrica de la Iglesia Mayor con 1.381 reales y el hospital de Santa Ana que recibía un capital anual por sus censos de 1.286 reales.

Por rentas eclesiásticas los clérigos motrileños, de estos años de mediados del siglo XVIII, percibían 47.291 reales y por sus trabajos, aparte de sus labores religiosas, recibían 6.739 reales.

Hemos intentado aproximarnos al poder económico del clero secular y regular motrileño de mediados del siglo XVIII, era un pequeño grupo social fuertemente cohesionado, muy apegado a los bienes materiales que le garantizan su supervivencia y su ascenso social. Los datos que aporta el Catastro de Ensenada son muy significativos para demostrar el poder que este sector de la población tenía y en todo caso, más allá de sus rentas y propiedades, este grupo gozaba una serie de elementos que elevaban su posición social frente al común de los habitantes de Motril. Poseían importantes privilegios fiscales, se sometían a jurisdicción especial y, en la comunidad, gozaban de una gran influencia moral y respeto social y cuya existencia estuvo muy relacionada con una estructura de dominación espiritual y material durante el Antiguo Régimen.